(primera parte)

Mentir en política

Sergio Villalobos-Ruminott

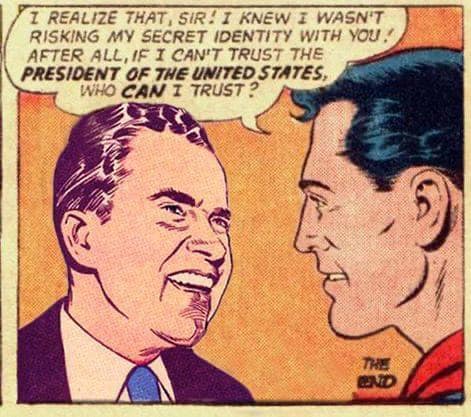

Richard Nixon meets Superman – Action Comics No. 390 – July 1970.

(Supermán a Richard Nixon: Me doy cuenta, ¡Señor! ¡Yo sabía que no estaba poniendo en riesgo mi identidad secreta con Usted! Al fin y al cabo, si no pudo confiar en el Presidente de los Estados Unidos, ¿en quién puedo confiar?)

I

Las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos estuvieron marcadas por un creciente proceso de polarización que expresaba las tensiones constitutivas y nunca resueltas de una sociedad cuya formación histórica puede ser leída en clave excepcional, para bien y para mal. En efecto, el llamado American Exceptionalism está relacionado con la Doctrina del Destino Manifiesto, con la auto-asignada misión histórica de América como salvadora de la humanidad, con su religión civil y con la condición “ejemplar” de su Constitución y de sus instituciones; pero también lo está con su doctrina de guerra preventiva, con su agresiva política exterior que ya desde el siglo 19, aunque decididamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial, se ha manifestado en términos de un neo-colonialismo imperial, ultra-militarizado y auto-percibido como garante y gendarme de la paz mundial. Sería precisamente este paradójico doblez el que, al modo de un Janus bifronte, nos permite pensar no solo las potencialidades, digamos, “de exportación”, de la democracia americana, sino también sus profundas limitaciones y enclaves anti-democráticos: la concentración del poder y la riqueza en pocas familias, el endémico supremacismo blanco, la sistemática discriminación y racialización de su población civil, el llamado “problema negro” como nudo indisoluble de su trágico pasado y su brutal presente, junto a las limitaciones de una democracia indirecta o colegiada y una juristocracia bipartisana que ha secuestrado a la democracia, enquistándose en el llamado “Deep State” o “Estado profundo” de Washington, para inmunizar al poder frente a las demandas de justicia e igualdad social provenientes de la sociedad en general.

Consideradas así las cosas, nada nuevo podría decirse realmente de la flagrante conducta autocrática de Donald Trump y su denegación de la derrota electoral de principios del mes de noviembre del año 2020, salvo los tintes singulares que su exagerada personalidad introduce en una situación ya en sí misma tan crítica como nefasta. Sin embargo, sería esta “exageración” la que nos permitiría retomar una problemática relativa a la cuestión de la denegación y el papel de la mentira en política. Con esto estoy refiriendo, por supuesto, tanto a Freud y Lacan como a Hannah Arendt, quienes han pensado las dimensiones psíquicas de la mentira, de la denegación y de la forclusión, tanto como la relación constitutiva entre mentira y política en el mundo contemporáneo. Sin embargo, al pensar la cuestión de la denegación y de la mentira al hilo de la pregunta por la política, por su carácter y su naturaleza, sus mutaciones y su supuesta decadencia, se hace igualmente necesario mantener un ojo puesto en lo que podríamos llamar las políticas de la verdad en nuestro tiempo, atendiendo a la relación constitutiva de imperialismo y verdad, o, alternativamente, a la imperialidad de la verdad, la que bajo la forma de una articulación onto-política muy precisa, se expresa según maneras determinadas de pensar la historia, es decir, según filosofías de la historia orientadas teleológicamente hacia una determinada realización. No es casual, por lo tanto, que la verdad, lejos de ser simple y unívocamente una forma de la emancipación, una liberación del hombre desde la caverna y sus sombras (Platón), una isla en medio del océano de la incertidumbre (Kant), sea también un mecanismo o un dispositivo constituido por una serie de prácticas de disciplinamiento y subjetivación (Foucault).

En tal caso, no intentaremos mostrar acá la forma en que Trump, concebido como tipo ideal, legitima la post-verdad e instituye la mentira como forma oficial de la política imperial norteamericana en su época final, sino que queremos mostrar cómo esta post-verdad y este uso desenfadado de la mentira son nada menos que la realización de la imperialidad de la verdad que limita y constituye a la tradición onto-política occidental.[1] En otras palabras, más que una reflexión enmarcada en la lógica del desenmascaramiento o desmitologización, intentamos una aproximación a esta situación que parte por suspender la distinción categórica y ejemplarizante de la verdad y la mentira. No olvidemos que, citando precisamente a Nietzsche, Foucault piensa la genealogía crítica como una práctica concernida no con la verdad del pasado, sino con el pasado de nuestras verdades (Nietzsche, la genealogía y la historia, 1971). ¿Cómo llegamos a ser lo que somos y cuáles son las condiciones y consecuencias de este “llegar a ser”? En efecto, para la lectura de Nietzsche desplegada por Foucault, la genealogía no se pre-ocupa, como la historia monumental, del descubrimiento de la verdad histórica a partir de interrogar fuentes y documentos que probarían dicha verdad, sino que está concernida con las economías de saber y poder que determinan nuestra noción de verdad; con aquellas formas de saber/poder que instituyen, normalizan y refuerzan lo que circula como verdad y mentira en cada época.

En este sentido, no basta con denunciar el carácter psicótico de la denegación de los resultados electorales por parte de Donald Trump (cuestión en la que insiste hasta hoy), ni acusar la crisis moral del partido republicano norteamericano, el que no tiene mucho que envidiar a su contraparte en términos de su turbio manejo de los asuntos de Estado. Y no basta con constatar esta crisis o decadencia moral, porque en ella se oculta la misma mutación contemporánea de la práctica política y, junto con esto, se reduce el agotamiento radical de la democracia liberal moderna a una cuestión técnica, es decir, a un problema de implementación que podría ser corregida dentro de los mismos principios o presupuestos que han fundado esta racionalidad política moderna. Determinar el estatus de la denegación en política, apuntando a la compleja cuestión de la verdad, nos permite, por el contrario, sopesar las insuperables limitaciones del liberalismo político moderno y el naufragio “totalitario” que le acecha desde su interior, sin restituir la oposición maniquea entre totalitarismo y democracia.[2]

En última instancia, pensar sintomáticamente la denegación de Trump nos permite acentuar las paradojas no solo del republicanismo conservador norteamericano y sus conversiones neo-adventistas, sino también la mutación misma de la política contemporánea, la que plegada totalmente a la lógica soberana de la voluntad de poder y a la pragmática de la competencia, restituye el simulacro de la verdad como ídolo o imagen en la época de la reproductibilidad publicitaria de los discursos públicos, haciendo que la llamada post-verdad no aparezca solo como una crisis normativa de la moderna publicidad burguesa, sino como su plena realización, esto es, como articulación planetaria, tecnológicamente mediada, de la maquina mitológica más acabada en la historia de occidente.[3]

En este sentido, la crítica de la denegación psicótica de la “verdad” no debe llevarnos tampoco al error, bastante humanista, de pensar en una nueva política de la verdad como política de la liberación, en la medida en que la misma reducción de la verdad a la lógica de la equivalencia, de la certidumbre y de la adecuación (armonía) aparecía ya para Heidegger como la instancia histórica fundamental del extravío metafísico de la pregunta por el ser; es decir, como el momento, platónico y romano, en que la aletheia como experiencia reflexiva de des-ocultamiento del mundo, habría quedado traducida o reducida a la noción metafísica de veritas, la que devela, a su vez, la misma relación entre verdad e imperialidad, o, como diría Foucault, entre saber y poder. Ya en su seminario de 1931-2 en la Universidad de Friburgo, publicado bajo el título De la esencia de la verdad, pero más decisivamente, en su seminario de 1942-3 en la misma Universidad, titulado, Parménides, Heidegger había problematizado la relación entre la concepción metafísica de verdad, como adaequatio intellectus et rei, equivalencia, rectitud y veritas, y la configuración de una determinada lógica del poder imperial, cuya imperialidad se expresa bajo la proposición de un proceso de pacificación de la barbarie y corrección del error (desmitologización / secularización). La imperialidad de la verdad, en otras palabras, no es sino el momento de formalización de la Pax imperial occidental y sus operaciones pacificadoras, ordenadoras y subjetivantes.

Interrogar desde este horizonte la cuestión de la verdad, la denegación y la mentira en política nos lleva hacia una problematización que excede el horizonte liberal y la famosa hipótesis represiva de la que hablaba Foucault, para atender a la profunda huella metafísica que sigue definiendo a la razón imperial contemporánea en un contexto en que la misma soberanía sufre importantes procesos de transformación histórica.

II

En 1925 Freud escribe un breve opúsculo titulado “La negación” en el que intenta precisar las dimensiones de la negación entendida como una superación (Aufhebung) de la represión general, es decir, como una instancia más sutil a la que recurre el sujeto en relación con experiencias de desajuste, desagradables o traumáticas. En efecto, la negación funcionaría como un ajuste que permite ya no solo sepultar el evento traumático en el olvido –intencionado o no— sin poder evitar que este vuelva a aparecer en un tiempo indeterminado, sino que consiste en una modificación (maquillaje) de este evento o hecho para acomodarlo a una realidad psíquica que solo puede tolerarlo en la medida en que lo distorsiona o lo intelectualiza. En este sentido, la negación no es solo un momento clave y casi necesario en el proceso de subjetivación, sino que su interrogación pareciera ser integral al análisis freudiano, desde la Psicopatología de la vida cotidiana (1904), pasando por los Tres ensayos sobre sexualidad infantil (1905), hasta El malestar en la cultura (1930). En cierto sentido, confrontar la negación nos llevaría a confrontar nuestras propias narrativas para dejar de negarnos a nosotros mismos(sichselbstverleugnen), para dejar, en otras palabras, de contarnos cuentos. Todavía, sin embargo, pareciera necesario distinguir la represión de la negación, manteniendo presente que las diversas traducciones de este término (die Verneinung / Verleugnung) al inglés y al español, hacen referencia también a la recusación, la desestimación, la denegación, la disimulación (verbergen, abstreiten) y la forclusión.

Nos dice Freud en su texto de 1925: “La negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido; en verdad, es ya una cancelación de la represión, aunque no, claro está una aceptación de lo reprimido. Se ve cómo la función intelectual se separa aquí del proceso afectivo. Con ayuda de la denegación es enderezada sólo una de las consecuencias del proceso represivo, a saber, la de que su contenido de representación no llegue a la conciencia. De ahí resulta una suerte de aceptación intelectual de lo reprimido con persistencia de lo esencial de la represión” (Edición Amorrortu, tomo XIX, 253-4). Es decir, la denegación, si aceptamos esta noción, implica no la aceptación total de aquello que ha sido reprimido sino su modificación sublimada, la que mantiene esencialmente reprimido el contenido desagradable de aquello que se hace intolerable para el sujeto en su propia imagen de sí. Como decíamos, en la obra de Freud esta negación adquiere diversas formulaciones y se inscribe en diversas economías del sujeto, tanto en términos de la formación primaria de los afectos, como en la estructura traumática de las desviaciones. Desde la cuestión de lo Unheimliche o infamiliar (ominoso), pasando por el malestar en la cultura, hasta la cuestión de la psicosis intelectual relativa al juicio denegativo. Lo que me interesa aquí, sin embargo, no es solo mostrar el carácter constitutivo de la represión y de la misma negación como denegación en la constitución del sujeto, ya que “nadie puede con toda su verdad”, sino apuntar al estatus complejo de la relación entre verdad y conciencia en el psicoanálisis, la que ya no puede ser reducida a la versión clásica de la verdad como adecuación y como equivalencia con la realidad. Por supuesto, resuena acá la cuestión nietzscheana por excelencia, a saber, la cuestión de la verdad y de la mentira en sentido-extramoral, en la medida en que la complejización psicoanalítica de la conciencia y de la verdad, más allá del realismo y de la misma fenomenología, se muestra como una relativización de lo que podríamos llamar la cristianización de la verdad. En otras palabras, lejos del modelo cristiano del sujeto trasparente frente a la mirada omnisciente de Dios, aparece acá el sujeto como una instancia de la conciencia plegada sobre sí misma, en la que habitan demonios.

La cristianización de la verdad, que es el objeto de la genealogía nietzscheana, se aprecia tanto en el género confesional (Agustín y Rousseau, por ejemplo), como en las demandas universales de una fundación metafísica de la moral bajo la forma de un imperativo categórico que impediría “mentir en nombre de un interés filantrópico”, según argumenta Kant en un breve opúsculo con ese nombre, destinado a responder las críticas de Benjamin Constant. Es decir, desde el genero confesional como arreglo de cuentas con la mirada omnisciente de la conciencia o Dios, hasta la determinación moral de las predisposiciones prácticas del sujeto antropológico en la filosofía kantiana, pasando por el tribunal del juicio previamente instituido por el imperativo de la duda metódica cartesiana, podemos apreciar cómo una filosofía del sujeto va siempre de la mano con una determinada concepción de la verdad, opuesta al error, al pecado, al exceso o la ignorancia que erra en la barbarie, una vez que hemos caído (o sido expulsados) y a-bando-nado la comunión entre los nombres y las cosas. La utopía pre-babélica de tal comunión implica también la promesa de una vida en el ceno divino de la verdad. La maldición del pecado nos obliga a llevar la verdad inscrita en el nombre, en nuestra relación con el nombre.

Genealógicamente entonces, lo relevante de esta suspensión de la cristianización de la verdad es que también complejiza la supuesta buena voluntad humana, aquella que la inclinaría a hacer el bien y que la predispondría al progreso moral. Para decirlo de manera simplificada, el sujeto no siempre dice la verdad, pero esto no significa, necesariamente, que cuando no dice la verdad, el sujeto mienta, pues entre la verdad y la mentira hay una serie de mecanismos internos o psíquicos que complejizan este esquema cristiano y demasiado humano, para seguir con las figuras nietzscheanas. Derrida lo dice así en Historia de la mentira: prolegómenos “Se puede decir lo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar, es decir, mintiendo” (1997, p.2).

Con esto no solo la supuesta unidad del sujeto práctico o moral queda en suspenso, sino la misma relación onto-política que determina el curso de la historia desde una determinada propensión al bien de la humanidad se hace insustentable. Después de todo, para Nietzsche y por supuesto para Freud, las buenas nuevas de la Ilustración parecen ser el quimérico sueño de un pasado ya superado por la brutal facticidad de la historia. En otras palabras, ya no podemos abocarnos a determinar las condiciones (trascendentales) de posibilidad de la verdad, sino que necesitamos entreverarnos con el efecto que las políticas de verdad tienen en los procesos de subjetivación (Foucault).

Por supuesto, desde esta perspectiva, el psicoanálisis ya no podría ser simplemente una continuación sofisticada del modo de subjetivación cristiano, como parece sugerir el Foucault de Historia de la sexualidad; un dispositivo destinado a complementar las lógicas de la singularización y de la subjetivación que surgen del modelo confesional y de la jerarquía de las almas y las facultades, para gobernar a los individuos y las poblaciones (Omnes et Singulatim). Sino que como tal, el psicoanálisis habría surgido en un momento post-Ilustrado de abandono de las esperanzas humanistas en la (política de la) verdad, a partir de una complejización de la misma cuestión del sujeto y su relación cristianizada con dicha verdad. El psicoanálisis sería, o podría llegar a ser, para decirlo con cierta gravedad, una práctica de desmetaforización o de interrupción de la denegación; una práctica de des-estupidización, para citar a Stiegler, que se opone a la noción vulgar y mediática de verdad y su complementario psicologismo farmacológico (Stiegler, For a New Critique of Political Economy, 2009).

III

En sus primeros seminarios, tanto como en sus Escritos, Lacan retoma la problemática de la denegación, mediándola con la estructuración tripartita de la formación del aparato psíquico –lo imaginario, lo simbólico y lo real—, para instalar el término forclusión como una forma específica y psicótica de la denegación que opera como rechazo de un significante fundamental (el padre) y su expulsión desde la dimensión simbólica. Esta expulsión radical del significante asociado con “la ley del padre”, implica su retorno, pero ya no en el orden simbólico, cuestión que permite explicar la relación entre la forclusión simbólica y el retorno alucinante de ese significante forcluido en/como lo real. En estos momentos no me interesa mostrar la compleja elaboración lacaniana en torno a las relaciones entre lo real y lo simbólico, la función de la ley del padre o de la figura paterna (que no es lo mismo), y la cuestión del retorno de lo forcluido, sino enfatizar la relación entre forclusión, entendida como denegación radical, y psicosis, cuestión que nos permite pensar la denegación no solo como un síntoma individual o “psicológico”, sino como una constitución perversa del deseo que, pasando por la negación de la figura y de la ley del padre, le da la espalda no solo al principio de realidad, sino a la misma realidad, la que es procesada ya según la denegación, de forma parcial o agujereada. El psicótico no solo niega lo real, sino que niega su negación, imposibilitado de entenderla como tal, es decir, de confrontar “su” verdad. El psicótico es un creyente convencido sin fisuras aparentes; a diferencia del paranoico, éste no duda.

Entender la forclusión como denegación de la ley del padre no debe llevarnos a pensar dicha ley en términos culturalistas, como si la psicosis fuera el resultado de un proceso fallido de aculturación, de introyección de la economía familística del Edipo, pues Lacan apunta a una cuestión aún más compleja: el deseo está ya siempre inscrito en una determinada economía de la culpa, y la simple negación de esa economía, como afirmación vitalista de la prioridad del deseo, no hace sino confirmar el carácter psicótico de un goce que pretende existir por fuera de la historia, es decir, por fuera del entramado material de relaciones que constituyen al sujeto. Pretender un abandono simple de la estructura de la culpa nos llevaría a la postulación de un deseo incontaminado con la carne y su mortalidad, un delirio que difícilmente puede ser traído al lenguaje. Supone, en última instancia, una afirmación ciega o cerrada sobre sí misma, sin flancos o fisuras, sin interpelación, al modo de un sujeto soberano y auto-afectivo, sin rostro ni nombre. Sin diferencia ni diferenciación.[4]

En efecto, en la media en que los procesos de subjetivación son transubjetivos y no individuales, en la medida en que toda auto-afección esconde una necesaria hetero-afección (incluso en la masturbación), entonces el deseo no puede sino estar mediado por su apertura hacia el objeto del deseo, cuestión que descentra el solipsismo del sujeto, instalando la cuestión de la alteridad como apertura de la totalidad (Levinas, Totalidad e infinito, 1967). De esto se sigue, entonces, que la denegación psicótica de la ley del padre, de su interpelación subjetivante, como forclusión, determine su recurrencia sintomática. Lo forcluido retorna como síntoma huérfano que no puede ser reconducido por el análisis convencional, a una estructuración habitual del proceso de denegación. El psicótico precipita en la pura auto-afirmación, experimentando la soledad como verdad sin pueblo (como insurrección de calles vacías).

Podríamos incluso pensar en términos de intensificación, desde la negación habitual, pasando por la denegación psicótica o intelectual, hasta la forclusión. Lo que se juega en esta intensificación es nada menos que su fuerza subjetivante, es decir, estos procesos de denegación no solo son negativos en relación con el contenido denegado, sino que son productivos en términos del tipo de subjetividad que habilitan. En otras palabras, lo que nos interesa de la estructuración forcluida del psicótico no es su carácter patológico, sino su fuerza subjetivante. ¿Qué quiero decir con esto?, quiero decir que en la descripción de la psicosis intelectual basada en la denegación en Freud o en la forclusión en Lacan, encontraríamos elementos interesantes para pensar la lógica del sujeto político constituido en torno a la lealtad con un evento disruptivo, con una verdad alternativa o contra-factual, cuestión que ha sido tematizada, curiosa y rigurosamente, por Alain Badiou.

En efecto, la relevancia de la ontología política de Badiou radica en que ésta ya no descansa en la simple identificación de un sujeto social revolucionario al que pudiésemos hacer responsable del cambio histórico, sino que, por el contrario y gracias a su estrecha relación con el psicoanálisis lacaniano, su teoría del sujeto supone una inversión del modelo subjetivo y político tradicional. En otras palabras, en su relato no hay primero un sujeto y, luego, un evento revolucionario que debería ser explicado apelando a las pulsiones o cálculos de tal sujeto; por el contrario, Badiou parte por instalar la situación como unidad analítica en la que se inscribe el evento, el que, a su vez, produce procesos de subjetivación diversos. El sujeto revolucionario en Badiou, en este sentido, es aquel que surgiendo de la situación, se mantiene leal al evento de su propia constitución, sin dejarse reconducir o “educar” de acuerdo con las disposiciones del poder (la ley del padre). Esta lealtad, en otras palabras, que también podríamos leer como denegación psicótica de la autoridad, aparece como revolucionaria cuando es vista desde la lógica del evento, pues de ella se sigue el carácter inmanente de la verdad y secundaria del sujeto, cuestión que lo distancia del horizonte político convencional moderno (Badiou, San Pablo. La fundación del universalismo, 2003)[5].

IV

Para decirlo en otros términos, una de las grandes contribuciones de Badiou radica en su inversión de la lógica kantiana del acontecimiento, pues ahí donde Kant elabora su filosofía de la historia desde la distancia que posibilita el juicio crítico, accediendo a la eventualidad de los procesos relacionados con la Revolución Francesa, por ejemplo, desde un cierto “ánimo rayano en el entusiasmo” que ve en dicha revolución un “signo” que rememora, confirma y pronostica el progreso del género humano (Kant, Political Writings); Badiou, por su parte, suspende toda posible distancia reflexiva o real, en la medida en que piensa al mismo sujeto como efecto del evento (de la revolución) y no como su juez a distancia (ni siquiera la lectura de las noticias relativas a la Revolución Haitiana en los periódicos franceses salvaría a Hegel de esa distancia). Gracias a esto, Badiou rompe con las concepciones convencionales del sujeto, pues pone atención a la subjetivación como una irrupción derivada de una eventualidad que ya no puede ser pensada bajo las formas de la filosofía de la historia. En rigor, Badiou no piensa desde una filosofía del sujeto o una filosofía de la historia, sino que, instalando la cuestión del acontecimiento como suelo o base sobre la que se funda una ontología radical, una ontología ya más allá de las onticidades epocales de la metafísica y sus edades, piensa entonces los procesos efectivos de subjetivación sin pre-suponer al sujeto y su intencionalidad como presupuestos de la historia y sus decursos.

Sin embargo, ¿qué es lo que nos permite leer la cuestión de la psicosis y la forclusión en este horizonte? El hecho de que si bien el sujeto es un efecto del acontecimiento, este efecto solo se constituye como tal en la afirmación del carácter verdadero de dicho acontecimiento, carácter que permite entender al sujeto como aquella instancia que se explica y que se hace posible por su lealtad con dicho acontecimiento. Pero, ¿puede el sujeto ser leal a un acontecimiento “falso”? o, alternativamente, ¿puede un acontecimiento “falso” producir un verdadero proceso de subjetivación? Frente a estas pregunta no hay una razón clara y convincente para impedir que un acontecimiento “falso”, un evento sin eventualidad o un simulacro mediático, pudieran perfectamente producir procesos de subjetivación efectivos. En efecto, al haber invertido la exterioridad de la reflexión kantiana que piensa al sujeto y al evento bajo la figura de la distancia, Badiou hace depender la misma subjetivación de la relación con el evento. Es decir, la verdad del sujeto ya no reposa en su buena conciencia o en su juicio crítico, un juicio que funcionaría, a su vez, como criterio pretendidamente objetivo de discriminación, sino que ahora, gracias a dicha inversión, la verdad del sujeto dependerá del llegar a ser verdad del evento, esto es, dependerá de la misma verdad del acontecimiento. Badiou opera, en otras palabras, una inmanentización radical del sujeto trascendental kantiano. Pero ¿qué ocurre con los simulacros de acontecimiento, sobre todo cuando la determinación de su verdad ya no depende, no puede depender, de criterios externos, objetivos, universales?

Esta última pregunta queda desplazada cuando uno entiende que, cuestión central para Badiou, en rigor no hay acontecimientos falsos o verdaderos, sino simples acontecimientos que llegaran a ser verdaderos o no según la subjetivación militante que produzcan. Para él, por consiguiente, la verdad que encarna San Pablo no tiene que ver con la universalidad del cristianismo como verdad revelada o religión positiva, sino con su fuerza universalizante. De la misma forma, la diferencia entre la revolución bolchevique y la contrarrevolución nazi solo se produce desde dentro del mismo acontecimiento, como resultado de la intrincada interrelación de sujeto y verdad. De ahí la observación de Slavoj Zizek sobre la indecidibilidad de este problema:

¿Cómo vamos nosotros a trazar una línea demarcatoria entre el acontecimiento verdadero y su apariencia? ¿No se ve Badiou obligado a basarse en una oposición metafísica entre la verdad y su apariencia? Una vez más, la respuesta involucra el modo en que el acontecimiento se relaciona con la situación cuya verdad articula: el nazismo fue un seudoacontecimiento, y la Revolución de Octubre un acontecimiento auténtico, porque ella se relacionaba con los fundamentos mismos de la situación del orden capitalista, y socavó efectivamente esos fundamentos, en contraste con el nazismo, que puso en escena un seudoacontecimiento, precisamente para salvar el orden capitalista. La estrategia nazi consistía en “cambiar las cosas de modo tal que, en sus fundamentos, siguieran siendo las mismas” (El espinoso sujeto 149-150).

Como se ve, Zizek intenta desplazar la oposición metafísica constituida por un acontecimiento verdadero y su mera apariencia apelando no a una esencia o fórmula trascendental, sino a un criterio de eficacia: mientras que el acontecimiento verdadero trasforma la situación de la que emerge, el acontecimiento falso o simulacro parece mover todo para no cambiar nada (tal como describiera Walter Benjamin la movilización total del fascismo). Pero es aquí precisamente donde habría que complicar la deriva subjetivante del razonamiento, en la medida en que para aquellos identificados con el acontecimiento-simulacro, este no se muestra como simulacro, sino como verdadero, y no importa cuan contundentes sean las pruebas contrarias, siguen siendo externas a la estructura (psicótica) de su propia subjetivación.[6] La verdad del acontecimiento depende de la lealtad del sujeto que de él emerge, es decir, está determinada, en última instancia, no por criterios universales, sino por la contingencia radical de la fuerza y de la fe (con toda su resonancia metafísica) encarnada en los sujetos subjetivados en dicha situación. En otras palabras, la inmanentización de la verdad en Badiou y la resolución lógicamente complicada de Zizek no hacen sino mostrar la condición indecidible de la relación entre sujeto y verdad, mostrando de paso la dificultad para distinguir, en este razonamiento, un acontecimiento de su simulacro, lo que nos vuelve a instalar en el plexo de la discusión onto-política moderna.

Por su puesto, Zizek no necesita re-instalar un criterio externo y trascendental, pero si instala un criterio problemático cuando pretende distinguir un acontecimiento de un seudoacontecimiento a partir de la forma en que dicho acontecimiento transforma las condiciones que definen la situación desde la que los sujetos emergen. Efectivamente, podemos distinguir dos problemas acá: por un lado, Zizek pretende dirimir esta cuestión a partir de un criterio pragmático, digamos, un criterio de eficacia o radicalidad. Pero, por otro lado, para eso, y remitiendo al Hegel de la Fenomenología del espíritu (1807), Zizek necesita olvidar la distinción entre conciencia natural y saber filosófico, pues los sujetos que emergen de la situación subjetivados por el acontecimiento, más allá de si éste es verdadero o no, nunca o casi nunca son contemporáneos con el saber de su eficacia y lo viven como la conciencia natural vive las rupturas históricas, es decir, lo viven como si este fuese verdadero, es solo el filósofo, Zizek, quien, a posteriori puede distinguir entre uno y otro acontecimiento a partir de determinar su radicalidad, lo que supone, además, haber determinado la duración misma del acontecimiento, convirtiéndolo en una surte de negatividad ya siempre determinada.

En otras palabras, la indecidibilidad, que Zizek menciona y luego rehúye para reinscribirla en una filosofía de la historia en clave pragmática (“el acontecimiento verdadero es el que cambia la situación”, pero ¿cómo y quién constata esto?), nos deja ver una aporía constitutiva del pensamiento político moderno, a saber, la indecidibilidad final entre revolución y contra-revolución o, mejor aún, entre los llamados nihilistas del fascismo a la movilización total, y los llamados bolcheviques a la insurrección permanente. Cualquiera que diga que la diferencia es clara, puede, para su buena conciencia, seguir creyéndolo así, pero solo a condición de denegar la aporía misma mediante la soterrada reinstalación de criterios que son, finalmente, contingentes: el bien, la verdad, la libertad, la justicia, etc., pues todos estos serían términos cuyo sentido ya no viene asegurado por una filosofía de la historia, sino que dependerían del carácter de la misma situación. El problema, para decirlo de forma brutal, radica en la necesidad de abandonar esta estructuración psicótica de la subjetivación política, la que a su vez, genera una metafísica de la revolución en la que se cuela y adquiere existencia civil la misma metafísica en clave secular.[7]

¿Qué diferenciaría, desde este marco de comprensión, a las revueltas populares, anticonstitucionales, al Black Lives Matter, las luchas feministas, etc. de la movilización encabezada por MAGA y los Proud Boys en América? Sobre todo si constatamos que la estructura psicótica de estos últimos los hace vivir su “simulacro” como verdadera revolución restauradora de lo que alguna vez fue el American Way of Life, más allá de las ridículas y brutales imágenes que nos dejó el ataque al Congreso en enero de este año. ¿Cómo pensar la diferencia entre las revueltas y sus ridículos simulacros sin restituir algún criterio trascendental, pero tampoco a partir de la inmanentización obcecada de las luchas?

Estamos ante una encrucijada bastante delicada que arece indicarnos una alternativa nefasta: o restituimos criterios trascendentales de discriminación que, al modo de la distancia kantiana, nos permitan evaluar los acontecimientos, o, por el contrario, hacemos del acontecimiento un plano de inmanencia sin sujeto trascendental, es decir, un plano en el que los sujetos emergen y perduran a partir de denegar la temporalidad misma del evento, insistiendo en su duración, sin duelo ni resolución. Sin embargo, esta disyuntiva no agota el problema. Una posible alternativa a esta paradoja radicaría en la posibilidad de cuestionar esta misma lógica excepcional del acontecimiento, para mostrar la relación entre sujeto y temporalidad más allá de esta superposición de planos (inmanencia y trascendencia), y más allá de la articulación onto-política de sujeto y verdad, la que define el horizonte de la politicidad metafísica moderna, desde Hegel a Badiou, por ejemplo. Y sería esto, precisamente, lo que caracteriza a la interrogación infrapolítica.[8]

En este sentido, pareciera claro que para salir del embrollo producido por la relación entre sujeto, evento y verdad, necesitamos abandonar la estructuración onto-política de la temporalidad, la que se expresa en la misma noción de evento, en su excepcionalidad y en su singularidad excepcional, cuestión en la que resuena no solo la auto-afirmación del sujeto psicótico, sino también un cierto schmittianismo jurídico relativo al estado de excepción, y, a la vez, un cierto schmittianismo invertido que sigue pensando el acontecimiento como irrupción inanticipable, irrepetible y única. Una posible salida de todo esto, estaría, me parece, en debilitar, por un lado, la oposición constitutiva de verdad y mentira, para atender a las figuras de lo testimonial, del perjurio y de la omisión. Mientras que por otro lado, habría que debilitar la noción excepcionalista de acontecimiento, atendiendo a la cuestión de su inscripción, de su repetición y de lo que Derrida entiende por su iteración. Sin embargo, debemos dejar para otro momento dicho desarrollo, contentándonos, por ahora, con hacer una última parada en este recorrido, para retomar la cuestión misma de la verdad y la mentira en política, según Alexandre Koyré y Hannah Arendt.

V

En un olvidado y crucial texto firmado en 1943, el historiador y filósofo de la ciencia Alexadre Koyré elaboraba una serie de reflexiones sobre la verdad y la mentira en las sociedades modernas. Su texto, titulado “La función política de la mentira moderna”, no solo planteaba el hecho innegable relativo a la masificación de la mentira como una estrategia propiamente política, esto es, como una forma de la política en las sociedades del siglo XX, sino que mostraba la relación entre verdad, mentira y poder en el discurso oficial y en la retórica cotidiana de Estados totalitarios. La mentira, en efecto, se habría convertido en un recurso común, una especie de arma que podemos usar en beneficio político: “La mentira es un arma. Por lo tanto, es lícito emplearla para la lucha. Incluso sería estúpido no hacerlo. Por supuesto, a condición de no utilizarla más que contra el adversario y no volverla en contra de los amigos y aliados”. (1997, p.120).

Sin embargo Koyré no estaba tan interesado en este innegable fenómeno de masas, en los usos manipulativos y en la diseminación de verdades a medias, como estrategias de gobierno y control, sino en la forma en que el totalitarismo como captura total de la experiencia, determinaba y confundía las mismas condiciones de posibilidad para la verdad y la mentira en política, alterando nuestras precomprensiones habituales sobre ellas. Nos dice Koyré:

La mentira, en líneas generales, no está recomendada en las relaciones pacíficas. Sin embargo (por ser el extranjero un enemigo potencial), la veracidad nunca ha sido considerada como la cualidad preferida de los diplomáticos.La mentira es más o menos admitida en el comercio; aún así, las costumbres nos imponen límites que tienen tendencia a hacerse cada vez más estrechos. No obstante, las costumbres comerciales más rígidas toleran sin protestar la mentira que se reconoce como reclamo.La mentira resulta, pues, tolerada y admitida. Pero precisamente… no debe ser sino tolerada y admitida. En ciertos casos. Hay alguna excepción, como en la guerra, durante la cual, únicamente, utilizarla se convierte en algo justo y bueno. (121)

Sin embargo, más allá de admitir esta presencia innegable de la mentira, el problema con el totalitarismo es precisamente la obliteración de las posibles diferencias entre mentira y verdad. En efecto, la mentira que es habitual en la economía, la diplomacia y la política, se convierte en un recurso distintivo de los gobiernos totalitarios, los que, paradójicamente, en nombre de la verdad de la historia, una verdad más verdadera que todo lo demás, sacrifican a sus poblaciones con mentiras ‘necesarias’. Como vemos, no se trata de una relación simple entre totalitarismo y mentira, pues la singularidad del totalitarismo no consiste solo en el uso de la mentira para manipular a la población, sino en haber hecho posible un uso inédito de la mentira en política. Este uso inédito o de segundo grado consiste, para Koyré, en decir de manera clara la verdad para convertirla en inverosímil o increíble; por eso nadie acusaría a Hitler, Donald Trump, Jair Bolsonaro o José Antonio Kast, de mentir o haber mentido en sus programas. Cada uno, en realidad, dijo o dice lo que iba o va a hacer de manera clara y sin ambigüedades, lo que complica todo aún más:

Sería, pues, ésta una vieja técnica maquiavélica de la mentira en segundo grado, técnica perversa por antonomasia y en la que la verdad misma se convierte en puro y simple instrumento de engaño. Parece claro que la tal «verdad» no tiene nada que ver con la verdad.También es cierto que ni los estados ni los partidos totalitarios son sociedades secretas en el sentido mismo del término y que actúan públicamente. E incluso con gran respaldo de publicidad; y es que justamente en esto consiste la innovación de la que tanto hemos hablado. Son conspiraciones a la luz del día. (Koyré 125)

Por supuesto, este uso desvergonzado de la verdad, duela a quien le duela, sin sopesar sus consecuencias, supone una serie de mecanismos preventivos o neutralizadores que indiferencian o suavizan la verdad para hacerla casi imperceptible, naturalizándola, haciéndola pasar como una cuestión lógica y esperable. Koyré no es claro al respecto, pero por supuesto que no se trata solo del cinismo de Hitler, Stalin o Trump, un cinismo que les hace decir la verdad de sus políticas, como si se trata de algo natural o consensuado por la sociedad. Se trata de algo más complejo, algo relacionado con el mismo estatuto del lenguaje y del poder en las sociedades contemporáneas, algo relacionado con la naturaleza misma del lenguaje político y sus funciones traductoras, articulatorias, hegemonizantes. En este sentido, la reflexión sobre la relación entre totalitarismo y mentira todavía necesita poner atención a las transformaciones materiales del espacio de comunicabilidad pública moderna, a los efectos de la lógica competitiva de la política, y a las mediaciones de los medios de comunicación en la constitución de verdades colectivas. Solo así podremos entender cómo la post-verdad no es sino la materialización lógica y esperable de la conversión totalitaria de la verdad en el ámbito de la política occidental. Es, en otras palabras, el resultado de la convergencia entre soberanía y tecnología gubernamental y corporativa, la que caracteriza nuestro presente, entrópicamente (Stiegler).

No es casual entonces que en uno de sus últimos textos, La mentira en política. Reflexiones sobre los documentos del Pentágono (1971), luego compilado en el decisivo volumen Crisis de la república (1972), Hannah Arendt muestre su decepción con respecto al republicanismo americano que en 1963 (en Sobre la revolución) le había llevado a pensar la Revolución Francesa y la figura de Maximilien Robespierre como antecedentes directos de lo que en 1951 había bautizado, no sin falta de matices, como totalitarismo. En efecto, contra esta genealogía del terror que va desde Robespierre hasta Stalin, Arendt prefiere el modelo de la religión civil americana y su materialización constitucional en una república federativa. Sin embargo, sería la misma crisis de la república la que habría provocado en ella una decepción que se expresa en una sostenida re-lectura de la democracia norteamericana a la luz de la publicación, en esos años, de los famosos Pentagono Papers o Documentos del Pentágono, los que mostraban cómo la brutal conducta norteamericana en Vietnam estaba cimentada en un uso sistemático de la mentira política. En efecto, la última Arendt, la de Juicio y Responsabilidad y Crisis de la república, no solo viene de vuelta desde cierto American Exceptionalism, sino que parece estar advertida del rol de la mentira y de la imagen (eídōlon) en la lógica competitiva que define, finalmente, a la política contemporánea. En esta lógica ella ya apreciaba la metamorfosis histórica del totalitarismo al interior de la democracia contemporánea, metamorfosis en la que estamos domiciliados y en la que Trump representa, cómo se sabe, un ejemplo nefasto pero no único, pues para el análisis arendtiano, la mentira y la manipulación mediática de una política convertida en competencia por el poder, también se expresaba en el “benigno” sentido común de sus funcionarios, profesores, administradores, diplomáticos, políticos profesionales, etc., los que, de manera contra-factual, se convierten, cada vez más, en agentes de esta nueva producción industrial-mediática de la mentira como verosímil oficial o discurso estatal. Sería esta mutación del papel de la mentira en política, no su supuesta novedad, lo que interesaría pensar en el horizonte de lo que hemos denominado la imperialidad y su lógica de la verdad en la actualidad, porque en ella se juega la dimensión onto-política de la post-verdad, la que no puede o no debería ser comprendida, otra vez, como un simple desperfecto o falla de implementación de la democracia liberal: le es inherente a la onto-política occidental, en la medida en que está estructurada por un principio sacrificial de subjetivación, el desembocar en una relación aporética con la cuestión de la verdad, para la que solo puede seguir apelando a la producción de máquinas mitológicas y antropológicas (Jesi).

La ironía, por supuesto, no solo radica en el hecho de que Arendt vuelve, sin querer, a la problemática heideggeriana del Parménides y a la cuestión de la traducción romana de la errática experiencia griega, leída desde la veritas y la adequatio intellectus et rei, anticipando lo que hoy conocemos como crítica de la mundialatinización, esto es, la conversión del agente intelectual en funcionario imperial, bajo el imperativo de una verdad cifrada en el arcano del poder soberano y su destino. Esta mundialatinización, por supuesto, cambia, entre otras cosas, la misma cuestión de la política, de la verdad y de la práctica intelectual, más allá de la supuesta condición revolucionaria de la misma verdad. La ironía también tiene que ver co el hecho de que fueron los mismos análisis de Arendt sobre el totalitarismo (Orígenes del totalitarismo, 1951), los que ayudaron a constituir el marco hermenéutico y metafísico de la Guerra Fría, gracias al cual, se instauró una división naturalizada entre comunismo y democracia, a partir de la homologación de comunismo y estalinismo, y de estalinismo y fascismo, bajo el mote de totalitarismo. La democracia entonces correspondía no solo a todo lo opuesto del totalitarismo y del comunismo, sino que se materializaba en una geo-política y una geo-filosofía que dividía al mundo entre buenos y malos.

Lo que Arendt ve en los Pentágono Papers no es solo la corrupción y crisis moral de las administraciones de Johnson y Nixon, sino, una anticipación de la crisis indesmentible de la democracia liberal contemporánea, a partir de percibir cómo aquellos elementos que caracterizaban su demasiada homogénea imagen del totalitarismo, estaban ahora incorporados y naturalizados en el procedimiento cotidiano de la democracia americana, que entre Washington y Madison Avenue, dejaba entrar a los mad men como actores de una nueva forma de entender la política. Ya en ese análisis de Arendt encontramos nosotros algunas claves fundamentales para problematizar lo que, en un momento posterior, quisiéramos pensar bajo las figuras de la mitología neo-fascista y de la relación entre entropización y mal de archivo. Pero dejemos este texto hasta acá, para que respire en su condición preliminar.

[1] En efecto, el llamado giro neo-fascista contemporáneo no debe entenderse como recaída en el pasado, sino como manifestación de una tendencia inherente a la misma lógica de la soberanía. Es ahí, en ese horizonte, donde la crítica de la relación entre verdad e imperialidad no debe conformarse con una crítica interna de la democracia liberal, al modo de un intento de recuperación o perfeccionamiento de esta democracia, sino que debe problematizar la cuestión de fondo, que es la relación entre soberanía y post-verdad (máquina mitológica neo-fascista), como condición de posibilidad para la emergencia de nuevas tendencias neo-fascistas a nivel global. En otras palabras, solo así podemos comprender la convergencia epocal de movimientos y líderes cuya retórica es consistente con el giro del que hablamos: Donald Trump (USA), Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), José Antonio Kast (Chile), Santiago Abascal (España), Matteo Salvini (Italia), el movimiento Alternative für Deutschland en Alemania, el Rassemblement National francés (antes denominado Frente nacional), etc.

[2] Pues esta oposición maniquea entre democracia y totalitarismo ha sido instrumental al horizonte histórico de la Guerra Fría, ha marcado, para decirlo de otra forma, su orientación hermenéutica.

[3] Tomamos el concepto de “máquina mitológica” de Furio Jesi (Cultura de derecha, España: Muchnik, 1989), manteniendo presente la complejización que Jesi incorpora al trabajo de los mitólogos contemporáneos, y su diferenciación entre mito, mitología y máquina mitológica, sobre todo para no caer en una posición igualmente reduccionista que restituya, invertida e inadvertidamente, la misma oposición entre mito y verdad desde una cierta ‘desmitologización’ demasiado parecida a la secularización, que no es sino el nombre civil de la filosofía de la historia del capital.

[4] A menos que uno acá quiera retomar, vía Louis Hjemslev, la sustitución de la lógica de la significación que estructura el lenguaje del inconsciente en Lacan, por la semiosis a-significante y la economía del signo de Deleuze y Guattari; lo que nos llevaría a la pregunta relativa a las limitaciones lingüísticas o logocéntricas del psicoanálisis.

[5] Por supuesto, con esta alusión no pretendo ni hacer justicia, ni menos despachar el importante trabajo de Badiou, sino apuntar hacia la relevancia de este trabajo en nuestro horizonte problemático: el de las relaciones entre soberanía, subjetivación, denegación y verdad (o vida verdadera).

[6] En efecto, los participantes de las manifestaciones contra el Congreso norteamericano que asolaron el US Capitol el miércoles 06 de enero del 2021, y que estaban coordinados y asistidos por miembros del congreso y por cercanos a Donald Trump, responden no solo a una teoría del complot y de la sedición, ellos encarnan una determinada forma de subjetivación denegadora que cree poseer una verdad más verdadera sobre las elecciones norteamericanas, una verdad casi auto-evidente o apodíctica y, por lo tanto, ya siempre irrefutable.

[7] Este abandono de la estructuración psicótica de la subjetivación política no es sino un abandono del principio de subjetivación de la onto-política occidental, cuestión que distingue a la reflexión infrapolítica. Ver Alberto Moreiras, Línea de sombra. El no sujeto de lo político (Londres: Splash, re-edición 2021).

[8] Además del ya citado volumen de Moreiras, ver de éste: Infrapolitics: a Handbook, New York: Fordham University Press, 2021 (que es la versión en ingles de, Infrapolítica. Instrucciones de uso. España: La Oficina, 2020). De Gareth Williams, Infrapolitical Passages: Global Turmoil, Narco-Accumulation, and the Post-Sovereign State. New York: Fordham University Press, 2020), y nuestro volumen titulado La desarticulación. Epocalidad, hegemonía e historicidad. Santiago de Chile: Ediciones Macul, 2019.